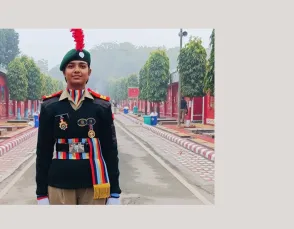

छाया: बीबीसी डॉट काम

• सलमान रावी

• दुपहिया वाहनों की मरम्मत का लिया प्रशिक्षण.

• गैराज खोल कर रही वाहनों की मरम्मत

• पंचायत ने पारित किया इन लड़कियों को नए गैराज के लिए जगह देने का प्रस्ताव

खंडवा। खालवा के जंगल के आदिवासी बाहुल्य इलाके में रह रही लड़कियां आज वो काम कर रही हैं, जिस पर अभी तक सिर्फ़ मर्दों का आधिपत्य रहा है। कोरोना कॉल में जब परिवार पर आर्थिक संकट मंडराने लगा तो गायत्री कास्डे, कुंठा मसकोले, मंटू कसीर जैसी अनेक आदिवासी लड़कियों ने वाहनों की मरम्मत का प्रशिक्षण लिया और गैराज खोलकर अपने परिवार का सहारा बनी। उनके इस काम से परिवार-समाज में असहजता तो थी, लेकिन फिर भी ये लड़कियां काम सीखती रहीं।

यहाँ की अधिकांश आबादी के पास उतनी ज़मीन नहीं है जिसके सहारे वो अपने परिवार का पेट पाल सकें। इसलिए परिवार का हर बालिग़ आदमी मज़दूरी करने निकल पड़ता है। अगर आसपास के ज़िलों में मज़दूरी मिली तो ठीक, नहीं तो ये महानगरों और दूसरे प्रदेशों का रुख़ करते हैं।

सोचा ऐसा काम करें जो कोई यहां और कोई न करता हो

ज़िंदगी के संघर्ष का सामना करते-करते कुंठा मसकोले जब पूरी तरह से थक गईं तो उन्होंने क़िस्मत के ऊपर सबकुछ छोड़ दिया। उनकी मानसिक मनोदशा भी ठीक नहीं थी, मगर इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने अलग-थलग पड़ीं कुंठा मसकोले और उनकी जैसी आदिवासी लड़कियों की उम्मीद जगाई। लेकिन उनका सामना ऐसे समाज से होने वाला था जो लड़कियों को घर की चौखट के अन्दर रहकर चूल्हा चौका करने के लायक़ ही समझता था।

कोरोना के दौरान जब अचानक लॉकडाउन लगा तो खालवा के सुदूर इलाक़ों में रहने वाले आदिवासी दूसरे महानगरों में काम करने गए हुए थे। वो वहां फंस गए थे और फिर घर वापसी का उनका संघर्ष बहुत तकलीफ़देह रहा था। यही वजह थी कि आदिवासी लड़कियां स्थानीय स्तर पर ही कुछ करने के बारे में सोचने लगीं जिससे कि उन्हें दो पैसे की आमदनी हो सके।

यहाँ खेतों में भी उतनी मज़दूरी नहीं मिलती। जी तोड़ मेहनत के बाद जो पैसे मिलते हैं, वो परिवार के लिए पूरे नहीं होते। इस इलाक़े में ख़ासतौर पर जंगलों और आदिवासी बहुल इलाक़ों में आवागमन का एक मात्र साधन है मोटर साइकिल। लेकिन क़रीब पचास किलोमीटर के दायरे में दुपहिया वाहन की मरम्मत और पंचर लगाने की कोई सुविधा नहीं थी, तब सब ने मिलकर ये सोचा कि ऐसा काम किया जाए जो कोई दूसरा नहीं करता हो। मसकोले के अनुसार उनकी जैसी पचास से भी ज़्यादा आदिवासी लड़कियों को स्पंदन नामक संस्था द्वारा दुपहिया वाहन की मरम्मत का प्रशिक्षण दिया गया। काम सीखने के बाद इनमें से ज़्यादातर लड़कियों ने अपने-अपने इलाक़ों में दुपहिया वाहन की मरम्मत की दुकानें खोल ली हैं।

मंटू कसीर उनके गाँव कालम ख़ुर्द में अपना छोटा सा गैराज चला रहीं हैं। शुरुआत में उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा जब उनके परिजनों को लोग रास्ते में टोक कर पूछते थे कि अपने घर की लड़की से ये कैसा काम करवा रहे हैं। मंटू कहती हैं ‘पूरे दिन की दिहाड़ी में दो सौ रूपए मिलते थे, वो भी रोज़ नहीं। किसी-किसी दिन ही काम मिलता था। फिर मैंने दुपहिया वाहन की मरम्मत का काम सीखा और फिर खालवा क़स्बे में बाबू भाई की गैराज में भी उनसे काम सीखा। वापस गाँव आकर ख़ुद ये काम करने लगी। अब दिन में 400-600 रुपए आ जाते हैं। अब हमें जो दिल करता है बाज़ार से जाकर ख़रीद लेते हैं।‘ मंटू कसीर के घरवालों को लगता है कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी तो हो गयी है, लेकिन आने वाले दिनों में उनके सामने एक और चुनौती आने वाली है। वो है, अपनी बेटी की शादी की। इस पर मंटू कहती हैं ‘मैं लड़के से पहले से ही बोल दूंगी कि मैं अपना काम करती रहूँगी। शादी करना है तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ।‘

पहले ताने मारते थे, अब मोटरसाइकिल मरम्मत के लिए आते हैं

सांवली खेड़ा गाँव की रहने वाली गायत्री कास्डे कहती हैं कि अब उनके समुदाय से कोई रोज़ी कमाने के लिए पलायन नहीं करेगा। गायत्री की बहन सावित्री कहती हैं कि जब उनकी बहन दुपहिया वाहन की मरम्मत का काम सीखने जाती थीं तो लोग उनके पिता को ताने मारते थे। पिता उदास हो जाते थे, माँ भी कहती थी कि ये लड़कों वाला काम सीख रही है लोग ताने दे रहे हैं, लेकिन मैंने गायत्री का समर्थन किया। मैंने अपने घर में कहा कि काम सीखने के बाद जब वो अपने गाँव में काम करेगी तो घर में पैसे आयेंगे। हमें किसी से क्या मतलब। हमें कोई और तो मदद करेगा नहीं।

शिवानी उइके भी इसी सुदूर इलाक़े में बसे मेहलू गाँव में रहती हैं। वो बताती हैं कि पहले जब उन्होंने अपनी झोपड़ी में गैराज खोला तो आते-जाते लड़के उनका मज़ाक़ उड़ाते थे, लेकिन जब उनकी मोटर साइकिल ख़राब होने लगी तो उन्हें मेरे पास ही मरम्मत के लिए आना पडा। अब गाँव के लड़के ही कहते हैं कि हमें भी ये काम सिखा दो क्योंकि दूर-दूर तक न पेट्रोल पंप है और न ही गाड़ी की मरम्मत की कोई दुकान।

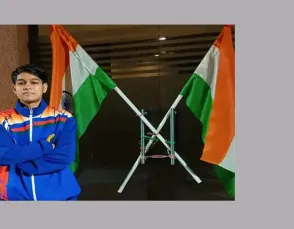

पलायन और शोषण का इस इलाक़े में लंबा इतिहास रहा है। यहाँ की आदिवासी लड़कियां उसे याद नहीं करना चाहती हैं। जो हुनर उन्होंने पिछले कुछ महीनों में सीखा है, उसने उनके चेहरों पर मुस्कुराहट वापस लौटा दी है। अब इन लड़कियों में इतना आत्मविश्वास आ गया है जिसकी वजह से इनके हाथों के औज़ार, गाड़ियों पर बहुत ही सफ़ाई के साथ चल रहे हैं।

खालवा के सुदूर अंचल की लड़कियों की इस मेहनत ने स्थानीय पंचायत को भी प्रभावित किया है। अब पंचायत ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर इन लड़कियों को नया गैराज खोलने के लिए स्थान का चयन भी कर लिया है। खालवा के उप-सरपंच शुभम तिवारी कहते हैं ‘कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़कियां इतनी जल्दी इतना कुछ सीख जायेंगी। अब वो सीख गयी हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं तो हम भी उनके काम में उनका सहयोग कर रहे हैं।‘

खंडवा ज़िले के इन सुदूर ग्रामीण इलाक़ों में रहने वाली आदिवासी लड़कियों ने अपने समाज को जो राह दिखाई है उसने सबकी आँखें खोल दी हैं। अब किसी को रोज़गार की तलाश में शायद दूसरे प्रदेशों में पलायन नहीं करना पड़ेगा।

संदर्भ स्रोत- बीबीसी डॉट काम

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *